展覧会の概要

京都国立近代美術館で開催されている「2021年度 第5回コレクション展」(会期:2022年1月20日~3月13日)を鑑賞しました。この展覧会では、岸田劉生に因んだコレクションを中心に、様々な観点から作品が紹介されています。

展覧会の構成

冬の日本画 2022

芸術家とモデルの関係

大正時代の工芸

詩人・河井寬次郎

岸田劉生の友と敵

劉生が生きた時代の西洋美術

感想①「冬の日本画 2022」

今回のコレクション展も盛りだくさんの内容でした。まず、冬の情景を描いた作品など、日本情緒を楽しめます。福田平八郎の《紅梅紋鶲》は、流石の出来栄えです。切り絵風に描かれた紅梅と鶲(ひたき)の組み合わせが心地よいですね。

(福田平八郎《紅梅紋鶲》右端から2点)

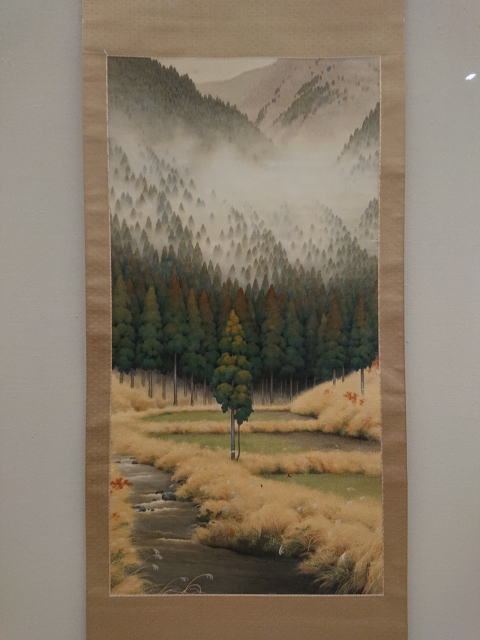

千種掃雲(ちぐさ そううん)の《山田之冬》は、強烈な印象を与えてくれます。霧の立ちこめた杉山と冬の小川の対比が実に幻想的で良いですね。

(千種掃雲《山田之冬》)

他にも、松元道夫《雪の春日》、西村昭二郎《雪はな鴛鴦》、榊原苔山《残雪》、堂本印象《冬朝》など、見応えがありました。

感想②「芸術家とモデルの関係」

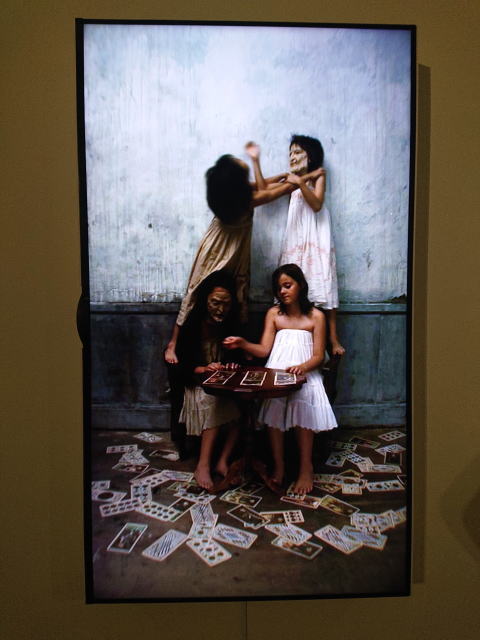

展示会場では、やなぎみわ《フェアリー・テール》シリーズが、なかなかの存在感を発揮していました。これは、CGや特殊メイクを使って女性のグロテスクさを描き出だしたモノクロ作品です。カラーの映像作品もありました。

(やなぎみわ《Fortunetelling》映像作品の1シーン)

「芸術家とモデルの関係」の章では、他にも印象深い作品が並んでいました。岸田劉生とも交流があった野島康三や、娘のワニータを撮影したユージン・スミス、竹久夢二の作品など、独特の世界観が展開していました。

(野島康三《肖像(モデルF.)》他)

感想③「劉生が生きた時代の西洋美術」

岸田劉生が生きた時代の西洋絵画も紹介されていました。ここでは、寄託作品も数多く展示されていましたので、一部の作品で写真撮影ができない分、しっかり目に焼き付けてきました。

ここでは、ルノワール、モディリアーニ、ユトリロ、ドンゲン、デュフィ、マティス、シャガール、キスリング、藤田嗣治、ドラン、マイヨールなど、錚々たる作家たちの作品を鑑賞できます。

そんな中、ウクライナ出身の画家・デザイナーであるソニア・ドローネー=テルクとスイス出身の詩人ブレーズ・サンドラールによる共作《シベリア横断鉄道とフランスの小さなジャンヌのための散文詩》(1913年)が展示されていました。

(ソニア・ドローネー=テルク/ブレーズ・サンドラール《シベリア横断鉄道とフランスの小さなジャンヌのための散文詩》部分)

この作品は本年度新収蔵作品で、絵画と文学をハイブリッドに結びつけた20世紀における最も重要なアーティストブックのひとつとされています。鮮やかな色彩と文字が交錯する様子がリズムを奏でているようです。

感想メモ

今回のコレクション展は、いつもより鑑賞者が多い気がしました。やはり「新収蔵記念:岸田劉生と森村・松方コレクション」の展示数が少なめだったこともあって、まだ体力が残っている方が多かったようですね。

普段ならメインの展覧会を観るだけでかなり疲れてしまいますが、今回はまったく大丈夫でした。やはり、展覧会の内容を量(展示数)でカバーする考え方はあまり賛成できませんね。特に、鑑賞予定者の年齢層が高い場合には特にそうだと思います。

会場内の椅子や休憩所で疲れて座り込んでいる方々を見ますと、やはり展示数にも限度があるように思います。美術館は、芸術をゆったり楽しみながら心をリフレッシュできる場であってほしいですね。敢えて展示数を少なくすることで、より優雅でリッチな気分が味わえる効果もあると思います。

美術館情報

2021年度 第5回コレクション展

会期:2022年1月20日(木)~3月13日(日)

休館日:月曜日

観覧料:430円(一般)

音声ガイド:無料(スマホアプリ利用)

写真撮影:一部を除き可能

図録:なし

Web:京都国立近代美術館「2021年度 第5回コレクション展」